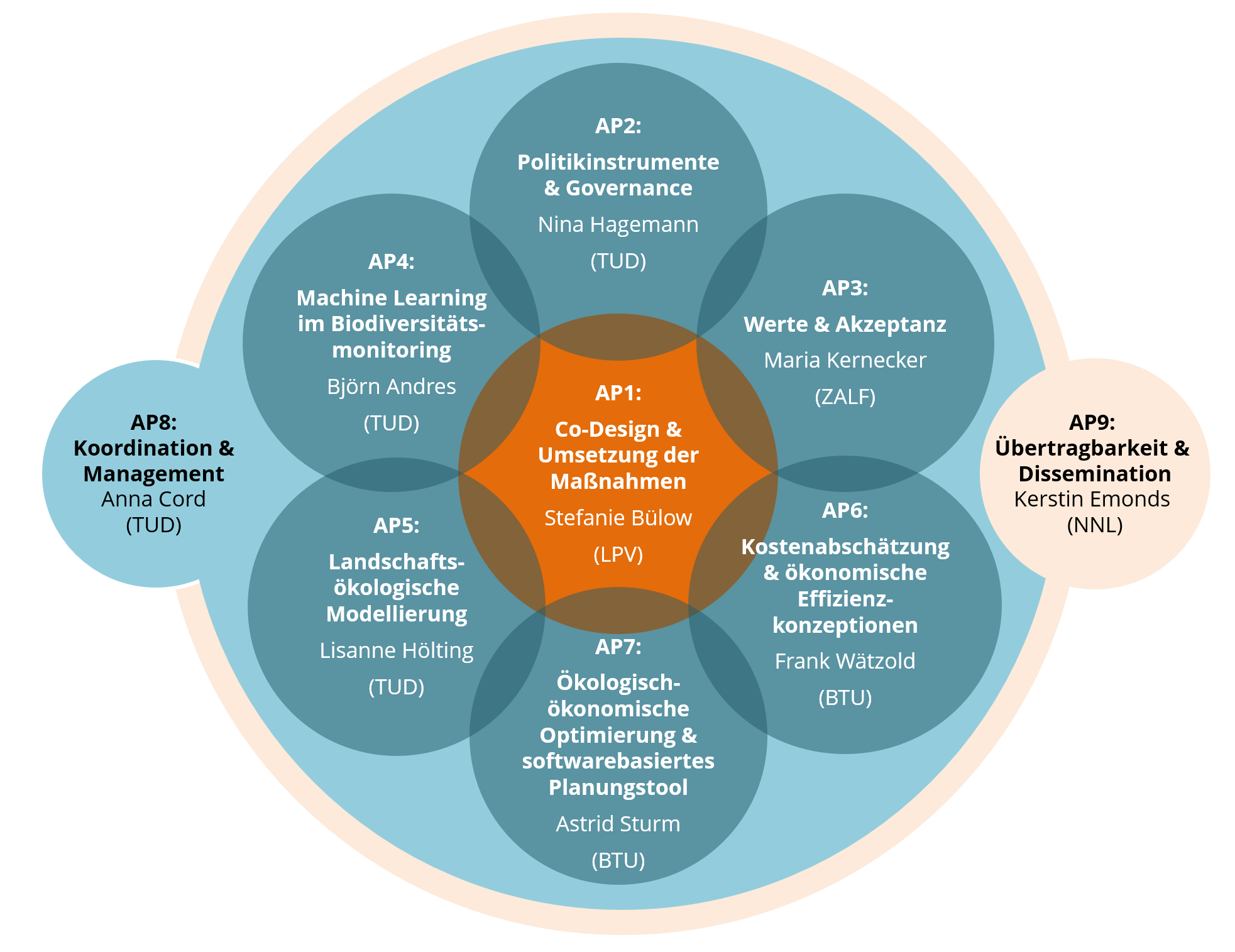

➝ Technische Universität Dresden (TUD):

Professur für Modellbasierte Landschaftsökologie: Prof. Dr. Anna Cord, Dr. Lisanne Hölting, Dr. Nina Hagemann, Dr. Jan Engler, Julian Wendler, Felix Zichner, Anja Steingrobe;

Professur für Maschinelles Lernen für Computer Vision: Prof. Dr. Björn Andres, David Stein

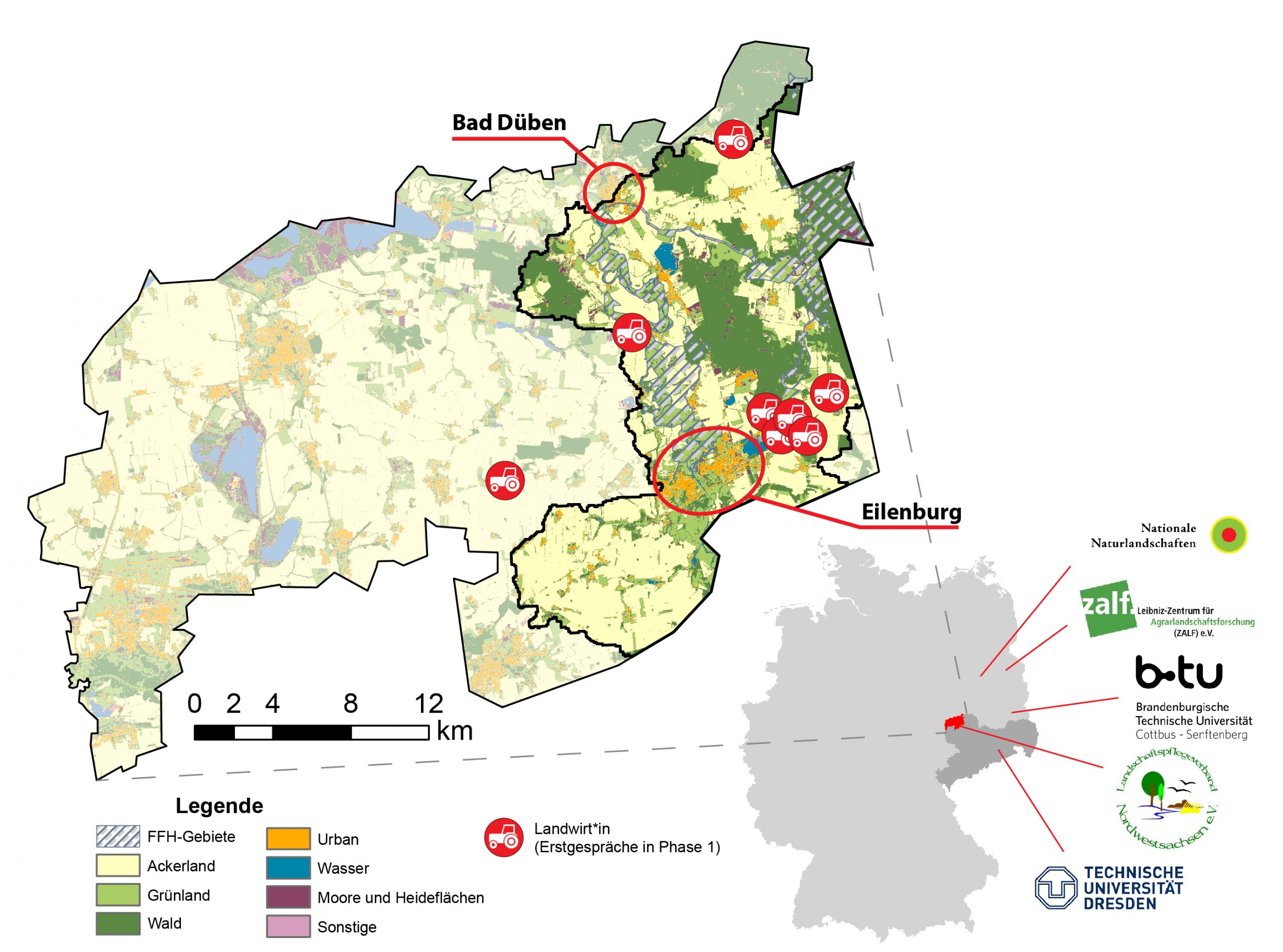

➝ Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen e.V. (LPV): Stefanie Bülow, Andreas Vierling

➝ Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU): Prof. Dr. Frank Wätzold, Dr. Astrid Sturm, Dr. Charlotte Gerling, Dr. Nonka Markova-Nenova

➝ Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e.V. (ZALF): Dr. Maria Kernecker

➝ Nationale Naturlandschaften e.V. (NNL): Dr. Neele Larondelle, Kerstin Emonds

➝ Prof. Dr. Andrea Knierim (Agrarsoziologie; Universität Hohenheim)

➝ Dr. Stefan Schröder (Informations- und Koordinationszentrum für Biologische Vielfalt, Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung)

➝ Dr. Michael Beckmann (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Landschaftsökologie)

➝ Honorarprof. Dr. Dr. Martin Drechsler (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ; Ökologisch-ökonomische Modellierung)

➝ Thomas Klepel (Naturpark Dübener Heide)